It all started with an image like I really was obsessed of just getting one man sleeping on the bottom of the ocean and I painted it and wrote a million poems about it” /

“Es fing alles mit einem Bild an, ich war wirklich besessen davon, nur einen Mann auf dem Grund des Ozeans schlafen zu sehen, und ich malte es und schrieb eine Million Gedichte darüber”

(https://www.youtube.com/watch?v=62Twrp9j_oc Minute 00:03 – 00:12, Kristen Stewart im Interview)

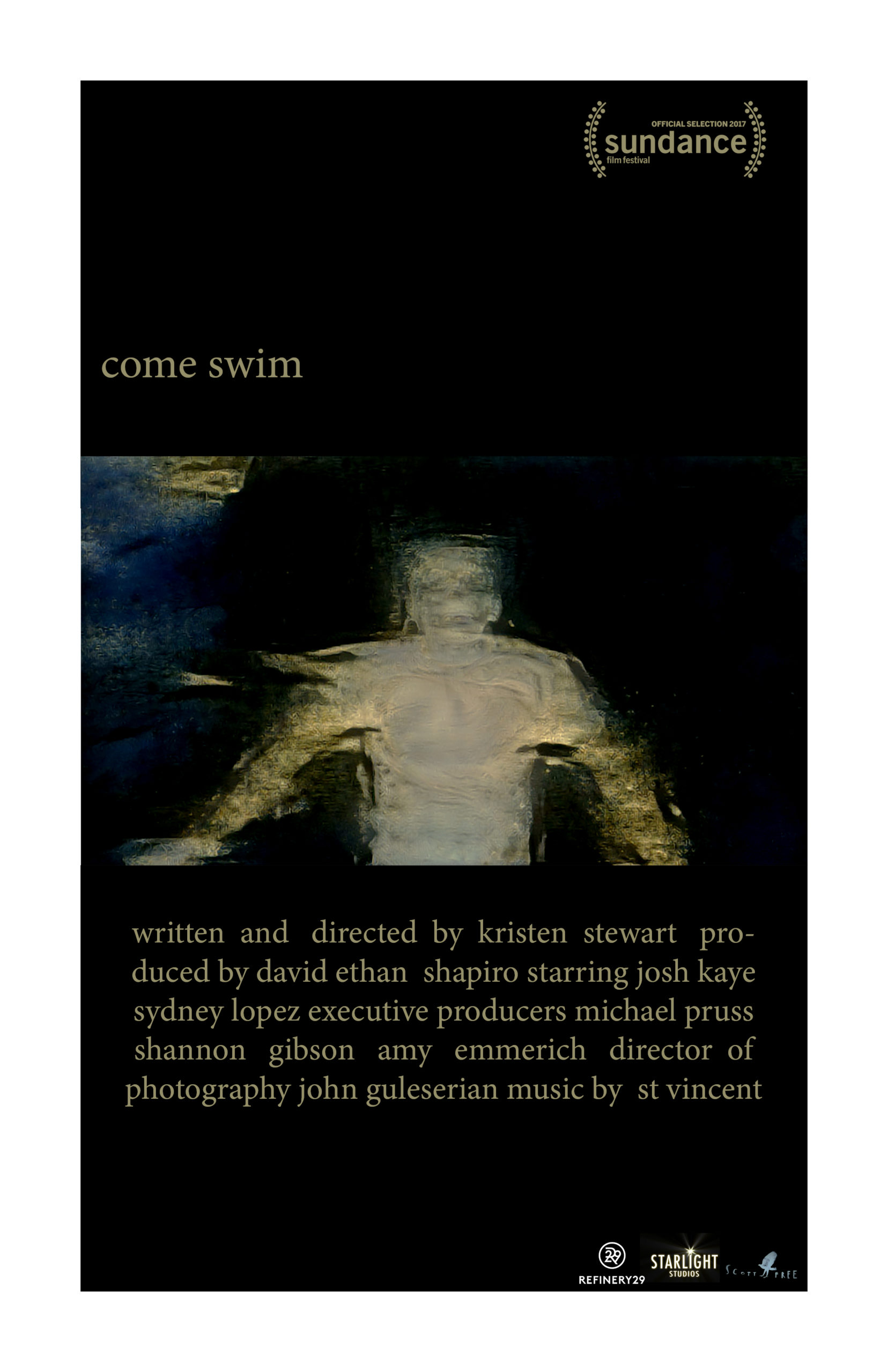

Mit diesem Zitat beschreibt Kristen Stewart die Beginne ihres Regie Debüts Come Swim — was als Mann auf dem Meeresboden und Kritzeleien auf Papier begann, entwickelte sich zu einem imposanten, knapp 18 Minuten langen Kurzfilm, den man als YouTube-Video in englischer Sprache kostenfrei schauen kann. (https://youtu.be/u37GTEjnQv4)

Wenn man sich die Gefühlslage kurz nach einer Trennung verdeutlicht — das Gefühl des Ertrinkens, des Bodens, der einem plötzlich unter den Füßen weggerissen wird, die ständigen Erinnerungen und Emotionen, die auf einen einprasseln, obwohl man sich wünscht, sie wären irgendwo nur nicht hier, wären nicht im eigenen Kopf, der sowieso schon überfordert ist und nicht wirklich etwas wahrnimmt — hat man eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie Stewart ihren Kurzfilm aufbaut und welche Emotionen sie ausdrücken möchte. Gleichzeitig erscheint einem diese Darstellung beim Lesen eventuell zu überspitzt — so schlimm ist es doch eigentlich gar nicht? Für den Moment, natürlich. Aber im Großen und Ganzen? Nicht wirklich.

Somit wird der zweite Aspekt deutlich, den Stewart innerhalb Come Swim anspricht — auf den zweiten Blick und mit einer gewissen Distanz wirken die Gefühle nicht mehr so schlimm, die Welle an Schmerz, die über einen herein bricht, ähnelt womöglich eher einer normalen Aufwühlung des Wassers. Zumindest im Großen und Ganzen.

Es ist diese Thematik, die mich zuerst auf den Film aufmerksam machte. Ich fand es beruhigend zu sehen, dass Schmerz vergeht, dass er vor sich hin plätschern kann und nicht immer eine einzige riesige Welle sein muss, ein Sog, dem man nicht entfliehen kann.

Beim ersten Schauen fesselten mich bereits die ersten Szenen. Der Film beginnt mit dem Anblick einer nicht brechenden Welle und einem Mann (Josh Kaye), der machtlos vor ihr treibt. All dies wird von einer unterschwellig gruseligen, sich durch die ansteigende Lautstärke fast aufdrängende, Musik, die St. Vincent dem Film beisteuerte, begleitet, welches die Ernsthaftigkeit der Situation verdeutlicht.

Es Kayes Rolle gleich tuend, versank ich — nicht im Meer meiner wirbelnden Emotionen –, sondern vielmehr in der Story des Films. Wo ich als Zuschauer den Schmerz seiner Rolle nachempfand, ihm dabei zusah, wie er mit dem Ende einer Liebe klarkam, begann sich in mir die Liebe zum Film, seiner Musik und seiner rauen Schönheit zu entfalten.

Die wirbelnden Gedanken und Erinnerungen des Hauptcharakters, die sich in Stimmen aus dem Off äußern (Josh Kaye & Sydney Lopez), vereinfachen durch ihr repetitives Auftreten im Film das Verfolgen von diesem, während sie gleichzeitig Fragen aufwerfen. Was genau hat es mit ihnen auf sich? Inwieweit repräsentieren sie nur die Erinnerungsfetzen des Protagonisten?

Dies ist ebenfalls ein Aspekt, der mich begeistert hat. Ebenso der Einsatz der Musik, die mal abrupt stoppt, mal ruhiger wird und somit perfekt die Atmosphäre einfängt.

Wer nun mehr von Stewart sehen möchte, wird sicherlich erfreut sein zu hören, dass sie momentan an einer Adaption des Buches The Chronology of Water (Lidia Yuknavitch) arbeitet und seit kurzem in Münster an den Dreharbeiten für Spencer, in welchem sie Prinzessin Diana verkörpert, beteiligt ist.